古い軽トラック(平成8年登録 三菱ミニキャブ U42T 4WD マニュアル車)に、2スピーカー付きカーステレオを取り付けたところ、バッテリーの容量不足の症状が発生しました。

とりあえず、バッテリーの容量が大きなものに交換して見たところ、雨の日の走行時でもエンストする事も無く、きびきびと走る事が出来る様になりました。

バッテリー容量が大きなものに交換する為にJIS規格の推移も含めてバッテリーの型式の読み方を改めて調べ直し まとめました。

交換バッテリーの選定/バッテリーの容量や大きさの見方

バッテリーを上位性能の物に交換する為に、まずはバッテリーの型式の見方から確認します。

バッテリーの型式の読み方(旧旧JIS規格)

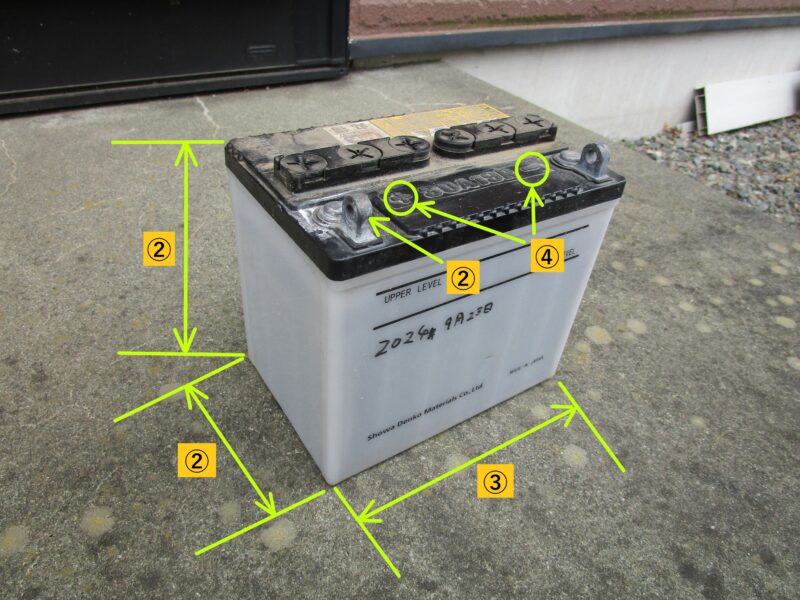

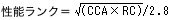

| バッテリー型式(例) | 30 | A | 19 | R |

| 意味 | 性能ランク (単位無し) | 短側面のサイズと端子形状 | 長側面の長さ (cm) | 端子の位置 |

| 説明用番号 | ① | ② | ③ | ④ |

①性能ランク(ランク表示なので単位はありません)

数値が大きくなるほどバッテリー性能(電気容量や始動性能など)が高くなります。

*50未満2刻み、50以上5刻み。

①の数字が大きな物で、②⓷④が同じ物であれば簡単なバッテリーの交換で性能が良い物を取り付け交換する事が出来ます。

性能ランク(単位無し)の数字の根拠はなになのか?

おじさん(筆者)は、調べ始めて沼にはまり 抜け出せなくなったので、ここは単純に大きな数字の物の方が性能が良い。と覚えておきましょう。

実際には性能ランクの表示方法が徐々に変わり、

性能ランク(単位無し)→ 5時間率容量 → 20時間率容量 とJIS規格が変更していますが、実際に製造販売されている物は、新JIS規格に表示が追い付いていない状況です。

バッテリーの性能表示についての詳細(JIS規格の推移)

(この囲み部分は知らなくても済む話ですので、読み飛ばして頂いて構いません)

そもそもバッテリー性能の、例えば30という数字は何を根拠にあらわされているのか?

1⃣旧々JISの性能ランクの決め方については、おじさん(筆者)の検索能力でははっきりとしたことが解りません。

(余談:A5ランクの和牛とか・・・決め方など知らなくてもランク付けされている物は数値が高い程良いものだ。と考えれば良いのかもしれません)

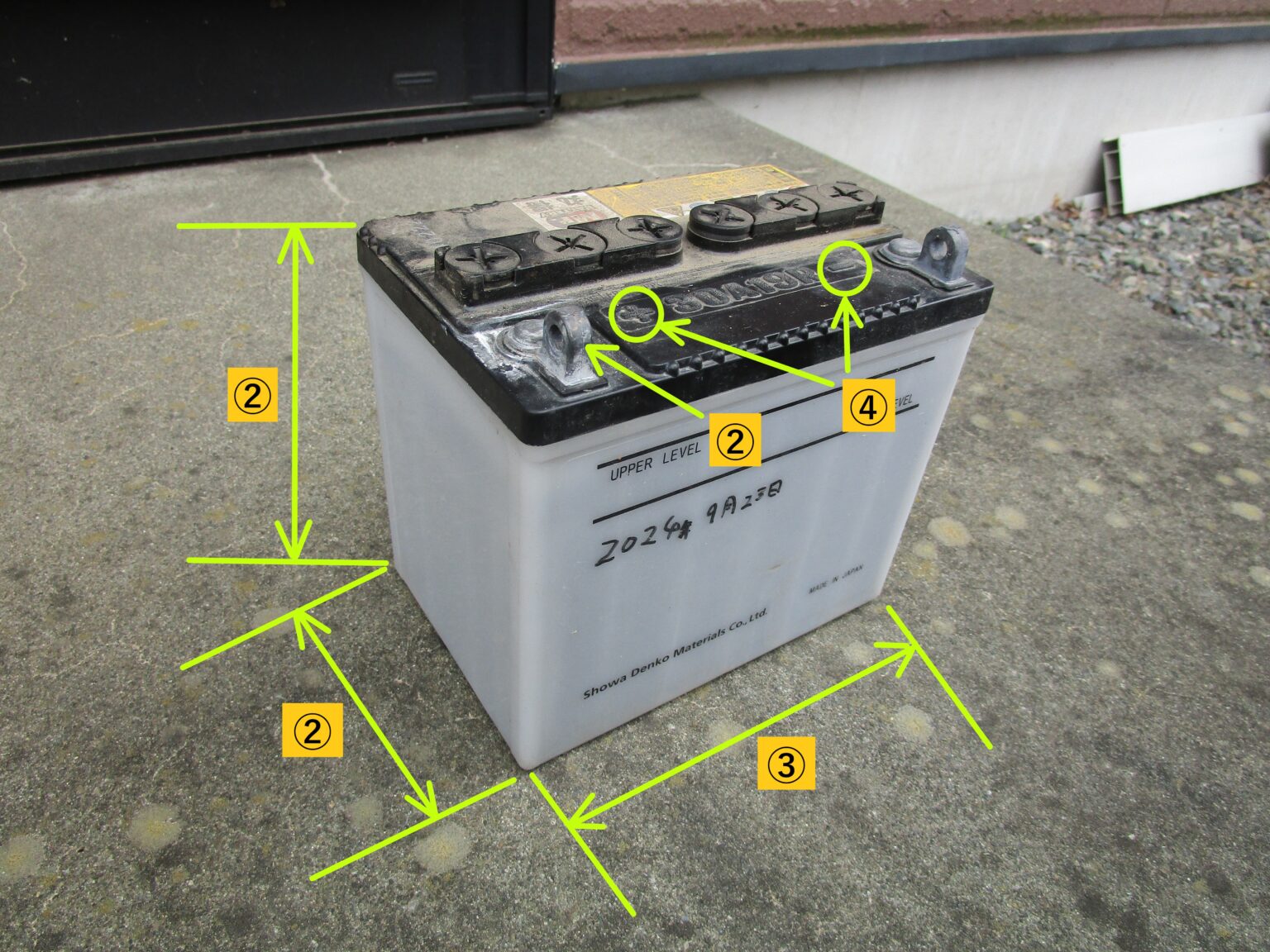

2⃣性能ランクは,2006年版「JIS D 5301 始動用鉛蓄電池」で次のように定義されました。

容量 5時間率(5HR) Ah

CCA:定格コールドクランキング電流

RC:定格リザーブキャパシティ

例:CCA 370A(定格値),RC 64分(定格値)の場合

性能ランク = = 55.0 → 表示値「55」 出典:一般社団法人電池工業会

= 55.0 → 表示値「55」 出典:一般社団法人電池工業会

定格コールドクランキング電流?定格リザーブキャパシティ?素人には何のことを指しているのかさっぱり分かりません(よね?)。

別の方向から調べてみると、

5時間率容量とは「満充電にしたバッテリーを温度25℃で、5時間率容量の1/5の電流(0.2C)で、電圧が10.5Vに降下するまで放電したときのバッテリーの容量(Ah)」

だそうです。

5時間で何アンペアの電気を使用できるのか?という数値なので、こちらも内容はよくわからなくても数字が大きいほどバッテリーも性能が良い物という事になります。

3⃣2019年に日本工業規格のJIS D 5301:2006は改正され、JIS D 5301:2019が最新の規格です。

こちらでは、容量(20時間率容量又はリザーブキャパシティ)に変更されています。

5時間率容積と20時間率容積は、元となる考え方は同じなので、

満充電から20時間後に電圧が10.5Vまで下がるという条件下で何アンペアの電気を使用できるかという解釈が出来ます。

②バッテリーの短側面の寸法と端子形状

バッテリーの短側面のサイズ、幅×高さ(端子の高さは除く)と、バッテリー端子の形状を表しています。A~Hで表されていて、アルファベットが後ろになるほど、サイズが大きくなります。

| 幅(mm) | 箱高さ(mm) | 捕捉 | 端子形状 | |

| A | 127 | 162 | A19 | ボルトナット式 |

| B | 129(127) | 203 | B24以下 | テーパ式(細端子) |

| C | 135 | 207 | 現在は製造・販売されていない | テーパ式(太端子) |

| D | 173 | 204 | D20以上 | テーパ式(太端子) |

| E | 176 | 213 | テーパ式(太端子) | |

| F | 182 | 213 | テーパ式(太端子) | |

| G | 222 | 213 | テーパ式(太端子) | |

| H | 278 | 220 | テーパ式(太端子) |

端子形状Aは、穴が開いた板状のもので、B以上のテーパ式はプリンのような形・円錐の根元部分のような形です。

B テーパ式(細端子)のサイズは

プラス端子で付け根の直径が14.7mm

マイナス端子で付け根の直径が13.0mm

C以上 テーパ式(太端子)サイズは

プラス端子で付け根の直径が19.5mm

マイナス端子で付け根の直径が17.9mm ですが、

2025年現在 C規格のバッテリーは製造販売されておらず、

A規格は古い軽自動車や農機具に使われている状態です。

現状の自動車の端子形状はプリンのような形をしたB規格かD規格の物がほとんどです。

③長側面の長さ

バッテリーの長側面の長さをそのまま数字で表しています。単位はcm。

呼び寸法なので、メーカーによって多少の誤差はあります。

④端子の位置

バッテリーのプラス側短側面から見て、

⊕端子が右側に有る物は R

⊕端子が左側に有る物は L です。

バッテリー容量アップ交換時の注意事項

カーアクセサリーの増設などにより、バッテリーの容量不足を感じた時(始動性が悪くなる・エンストする等)には、バッテリーの容量を大きなものに交換する事で快適な運転をする事が出来る様になります。

*注意:一般的な(旧来の)ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン車の場合の事を記載しています。

アイドリングストップ車やハイブリット車の場合は、自動車メーカーの販売店に相談することをお勧めします。

バッテリーの容量を大きなものに交換する時の基本的な考え方

一般的な、サンデーメカニック(古い表現です。少し車の事を知っていて、休日に軽作業を自分で行う方の事をしめしています)の場合

上記の説明用番号②③④が同じ物であれば、説明番号①の数字が大きい物に交換する事は簡単に出来ます。

(但し、車の電装関係のメモリーなどはリセットされてしまう可能性があります。

例:アイシン(AISIN) 車用 バッテリー 60B24L (55B24L 46B24L) 標準車/充電制御車対応のバッテリー搭載車に、

パナソニック(Panasonic) 国産車バッテリー カオス N-80B24L/C8 CAOS 標準車(充電制御車)用 を載せる場合は、

バッテリーの規格寸法はB24Lで同じなので、

性能ランク46~60の所へ性能ランク80の物を取り付ける場合でも、ポン付けでバッテリーの載せ替えが可能です。

(ポン付けとは:ネジの取り外し・取り付け等の簡単な作業で取り付けられるという意味があります)

広告

ちなみに、おじさん(筆者)の愛車トヨタ クラウン ステーションワゴン 2.5・4AT・ロイヤルサルーン(7人乗) 車種形式 E-JZS130Gのバッテリーサイズは、標準仕様・寒冷地仕様 共に 55D23L ですが、現在は75D23Lのバッテリーを搭載しています。

バッテリーのサイズアップを伴う容量アップでバッテリーの交換を行う場合

手順①バッテリー搭載場所の寸法を確認

バッテリー搭載場所の寸法を測り、最大の幅・長さ・高さを確認します。

古い車の場合、バッテリー搭載場所は広めに確保されており、標準バッテリーよりも大きなバッテリーを搭載する事が出来るパターンが多いです。

新しい車の場合、エンジンルームを出来るだけ小さくできるように設計されていますので、バッテリーサイズを大きなものに変更する事は難しいかもしれません。

手順②現在付いているバッテリーよりも大きくても搭載可能なバッテリーの選定

先ほど確認した、バッテリー搭載場所の空間に入る大きさの範囲でバッテリーを選定します。

注①:バッテリー型式の説明番号が② Aの場合、規格がA19しかありませんので、規格違いのB等を選定します。

この場合端子形状と幅・高さが変わりますので、バッテリー搭載時には自動車側の端子交換やバッテリー固定金具の追加購入もしくは追加工が必要になります。

注②:バッテリー型式の説明番号がD以降の場合、E以降の物に交換しても端子形状は同じなので、電源接続は簡単に出来ますが、バッテリー本体の大きさが変わってくるためバッテリー固定金具の追加購入もしくは追加工が必要になります。

バッテリーの端子形状の変更を伴うバッテリー容量アップの対処方法

バッテリーの端子形状が違う物に交換する場合、車側の電源端子を交換する必要があります。

車側の電源端子は補修用として市販されています。

・車側の電源端子を交換する場合は、元々付いていた電源端子をタガネなどで割り開いて取り外し、新しい端子を取り付ける。

・または、電源ケーブルの長さに余裕がある場合は、今まで付いていた接続端子の根元の部分で電線を切り離し、新しい端子を取り付けるために電線の被覆を剥がし取る必要があります。

車側の端子交換は少し面倒な作業なので、作業内容に自信のない方は自動車修理工場などに端子の交換作業を依頼した方がよろしいかと思います。

(それなりの工具と技術力を要します)

以上、

次回、軽トラックのバッテリーを規格違いのバッテリーに交換した様子 に続く

コメント