この記事ではリール式電動草刈機を使用中に、頻繁にブレーカーが落ちてしまい、腹立たしい思いをしている方向けに書いていきます。

参考として使用している芝刈り機は京セラ(旧リョービ)のLMシリーズ(LM-2810)です。

購入初期からブレーカーが落ちやすいパターンや、1年以上経ってからブレーカーが落ちやすくなったパターンなど、症状別に大まかに

3つの原因と解決方法を紹介します。

芝刈り機の買い替えを検討する前に、この記事に書かれている事を確認して、対応してみる事をお勧めします。

芝刈り中に突然芝刈り機が止まってしまった時は、ブレーカーが落ちている(作動した)パターンがほとんどです

芝刈り中に、モーター音が普段とは違った音になり芝刈り機が停止してしまった場合は、ブレーカーが落ちた(作動した)状態になっている事が多いです。

芝刈り機のモーターに過負荷がかかり過熱するとブレーカーが落ちます(作動します)

ブレーカーが落ちた場合は、まず、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

次に、刃先に刈芝が挟まっていないか確認してください。詳しくは後述しますが、刈芝が挟まってブレーカーが作動した場合は、ブレーカーが作動した原因となった刈芝を取り除きます。

その後モーターの熱が冷めるまでしばらく時間を置いて

*写真の説明書きでは、約30秒後となっていますが、1~2分以上モーターを休ませ。モーターの熱が冷めるのを待った方がモーターを長持ちさせることができそうです。

モーターが冷めてきたと思えた後にハンドルに付いているブレーカーボタンを解除して(押して)ください。

KYOCERA→よくある質問→Q. 芝刈機を使用していたら、急に動かなくなった。

芝刈り機のブレーカーがすぐに落ちてしまう3つの原因と解決方法

芝刈り機のブレーカーが短時間で何度も落ちてしまう(ブレーカーが作動してしまう)場合の具体的な例を解説します。

①、刃合わせ・刃研ぎがきちんと出来ていない。

刃研ぎと、刃(の隙間)合わせは、リール式の芝刈り機を使うためには 基本中の基本ですが、

刃研ぎや、隙間合わせは、理屈(原理)を理解してきちんと行わないと、いくら頑張ってもきちんと対応する事が出来ません。

メーカーさんの取扱説明書などを読むと、簡単に出来そうに思いますが、実はきちんと行うのはとても難しい(面倒くさい)作業になります。

リール刃式芝刈り機 刃の擦り合わせ調整方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

リール刃式芝刈り機 刃先研磨(刃研ぎ)の方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

芝刈り機を購入してから一度も刃先研磨(刃研ぎ)を行っていない場合は、刃研ぎ完了までに2時間くらいかかる場合もあります。

刃研ぎの確認の時に、紙を切って切れ味を確認しますが、

刃研ぎがきちんと出来ていないと、紙がスパッと切れる場所と、紙が折れ曲がって刃の隙間に入り込む場所がある状態です。

紙が切れるかどうかの確認では、刃に隙間が有る部分(切れない部分)は紙が折れ曲がりますが、実際の草刈りでは、芝の葉が折れ曲がるのではなく、芝の葉をちぎり取ります。

➡なぜそうなるのかについては、説明が専門的な(物理的な)話で、長い話になるので割愛します。

芝の葉を引きちぎるという状態は、芝の葉を綺麗に切断する事と比べると、芝生へのダメージが大きくなるばかりではなく、芝刈り機にも余計な負荷を与えてしまいます。

典型的な例として、写真のように、芝の枯れ葉(枯れ軸)が固定刃と回転刃の間に挟み込まれた状態で回転刃が回転できなくなり、芝刈り機にとっては過負荷がかかった状態になると、モーターの焼き付きなどを防ぐ為に過負荷保護装置(ブレーカー)が作動して、芝刈り機が止まってしまいます。

この写真は春の更新作業の時の写真です。

芝刈り前にきちんと刃合わせを行っているのですが、1時間も過酷な条件で使用していると刃の隙間が開いてきてしまう場合があります。

(過酷な条件:芝生の柔らかい葉を刈り取るのではなく、春の更新作業で密生した芝生の軸の部分を刈り続けています)

対処方法:刃研ぎと刃合わせをきちんと行う。芝刈り作業中であっても 必要に応じて刃のすきま調整をやり直す。

上の写真は典型的な(極端な)例ですが、芝刈り機の刃の隙間調整は、作業前にきちんと合わせてあっても過酷な条件で使い続ける時には作業途中に何回も刃の隙間調整をやり直す必要があります。

②、芝生を一気に短く刈り取ろうとしてしまう。

この項目も芝刈り機に過負荷をかけ続けてしまう状態になります。

RYOBI 取扱説明書 電子芝刈り機 電子制御 LM-2310 LM-2810 より抜粋

使い方 ■上手な刈り方

●長い芝は日を置いて順次短く

・芝があまり伸びないうちに刈ってください。

・芝が伸びすぎたときには、日を置いて順次短く買ってください。

最初から短く刈ると、芝刈機に無理が生じると同時に、芝を枯らす恐れがあります。

RYOBI(現・京セラ)の取扱説明書のなかにも、

長い芝生を最初から短く刈ると、芝刈機に無理が生じると同時に、芝を枯らす恐れがあります。

と、書かれています。

①長い芝生を一気に短く刈ろうとしても、芝生の先端部が芝刈り機の回転刃と固定刃の間に入り込まないような状態では、まともに芝刈りが出来ないだけでなく、芝刈り機に無理がかかります。(過負荷状態)

②長い芝生を一気に短く刈り込む時だけではなく、

上手に芝生を育てて芝が密生している場所を刈るときにも、芝刈り機の刈り取り能力を刈り取り負荷が超えてしまい、ブレーカーが落ちてしまう場合もあります。

対処方法:芝生の刈り取りは少量ずつ行う。

①長い芝を刈り取る場合、

リョービの芝刈り機の旧タイプ(LM-2800)は、最高刈高さが25mmだったのですが、現行機種の京セラの芝刈り機(LM-2810/LM-2310)は、最高刈高さが50mmに改良されています。

長く伸びてしまった芝を刈るときには、刈り取りが出来る高さで芝刈りを行い、軸刈りになってしまう場合は日を置いて、少し短く刈り取る。という工程で気長に芝生の完成状態まで刈込んでいきます。

特例として、春先の芝生の更新作業の時には、芝生は地下茎にためられて栄養で新芽が伸びてくるので短期間で地際まで刈り取ってしまっても構いません。

*注意:緑色に生えている芝生で、長くなりすぎてしまった時には、徐々に短くであっても短期間で行ってはいけません。全体を軸刈りしてしまうと、最悪の場合芝生全面を枯らしてしまう可能性があります。

芝生の季節による生育速度のよりますが、一度高い所で刈り取りをした後(芝の緑色の葉が残っている状態で)、地際から新しい芝生の芽が出てくるのを確認しながら日を置いて徐々に短く刈り取るようにしましょう。

(光合成が出来て、栄養を作る事が出来る葉の確保が大事です)

②うまく芝生を育てられて、芝生が密生している場合は、芝刈りの途中で回転刃が止まってしまい、そのまま強引に芝刈りを進めるとブレーカーが落ちます。

対処法として、

芝刈りを綺麗に行うコツの一つとして、取扱説明書にも記載がある通り、

一度刈った幅の1/2~1/3くらいを重ねて刈るとむらなく刈ることは出来るのですが、芝生が密生し過ぎて刈り取れない場合には4/5(80%)くらい、すでに芝生を刈った部分

と重ねて、(芝刈り機の刃の端20%以下しか使わない状態で)芝刈りを行うと、うまく刈り取る事が出来る場合が多いです。

作業効率は非常に悪いのですが、これは芝生の生育が上手くいっている状態なので仕方がないとあきらめて少しずつ芝刈りを続けます。結果として刈りムラのない綺麗な刈りあがりとなります。

刃の隙間合わせと刃研ぎで対応できる場合もあります。

余談:芝刈り機械のフェラーリの異名を持つ、バロネスの自走式電動芝刈り機は、モーター容量も大きなせいもあると思うのですが、密生して育った芝も素晴らしい切れ味で刈り取る事が出来ます。

③、フィルターが目詰まりして、モーターの冷却が出来ていない。

芝刈り機を購入・使用して、1年以上使い続けると出てくる症状です。

刃研ぎや刃合わせは、完璧に仕上げてある。

芝生もまだ極端に密生するほどきれいに生えそろっていない。という状態なのに、30分くらい芝刈りをしているとブレーカーが落ちてしまい、その後5分くらい芝刈り機を休ませて、ブレーカーを復帰させて作業すると5~10分くらいしか作業をしていないのにブレーカーが落ちてしまうといった症状に陥る場合があります。

この原因は、芝刈り機のモーターを冷却する空気の流れが遮断されてしまい、モーターが過熱状態になり、モーター保護の為にブレーカーが落ちてしまうという状況です。

対処方法:芝刈り機の空気取り入れ口のフィルター掃除~芝刈り機本体内の掃除

ここで説明する内容は、メーカーさんの取扱説明書には記載されていない内容です。

行う内容は、芝刈り機の分解・内部掃除・組み立てですが、

取扱説明書には

❕必ず守る・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

と、明記されています。

この記事をマネして芝刈り機の分解掃除を行う場合は、すべて自己責任となります。

分解した事による問題はメーカーさんでは対応して頂けません。

(筆者も何の責任も負いません)

しかし、すぐにブレーカーが落ちてしまい、買い替えを検討するような状態であれば、壊してしまっても自己責任でしょうがないし、直ればラッキー! と、思える方は、芝刈り機の分解掃除をおこなって見て下さい。

補足:ブレーカーが落ちる原因のセンサーはモーターの温度センサーだと推測できます。

冒頭の写真のように、回転刃と固定刃の間に芝(芝の軸)が挟まって、回転刃が固定されてしまう場合も、芝生の密度が高くなってモーターに過負荷がかかってしまう場合も、

ブレーカーがすぐに落ちる(切れる/作動する)のではなく、モーターが動けない状態で暫くうなってからブレーカーが落ちます。

➡三段論法で話を進めます。

①モーターに過負荷がかかった時にブレーカーが落ちる。

②モーターの回転が強制的に止まっても、しばらくはモーターがうなっていて、その後ブレーカーが落ちる。

③➡モーターに過負荷がかかった時点でブレーカーが落ちるのではなく、

モーターに過負荷がかかり続けた結果、モーターが過熱して(過熱センサーが作動して)ブレーカーが落ちるのだと推測します。

モーターの過熱が原因でブレーカーが落ちる場合の、ブレーカーを作動させない方法は2種類あります。

①過熱センサーを切り離し(回路によっては短絡/ショートさせ)モーターが熱くなってもブレーカーが作動しないように改造する。⇔モーターにとどめを刺して焼き付かせてしまう可能性がある為、却下!

②モーターが過熱状態にならないよに整備・清掃を行う。

②整備・清掃で話を進めます。

京セラの芝刈り機LMシリーズの下側を観察すると、モーター冷却の為と思われるファン(送風部分)が見えます。

この芝刈り機の下側から見える冷却用ファンには、芝の切りカスなどが付着していません。

冷却風の流れる方向は、芝刈り機上部から下部(芝刈り部分)へ流れると想像できます。

対処方法:芝刈り機の分解・内部掃除方法 京セラLMシリーズ

京セラ(旧リョービ)の芝刈り機LMシリーズの上部カバーを取り外して、内部の清掃・再組立て は、作業としては あまり難しくない部類だと思いますが、気をつけなければいけない点が何点かあります。

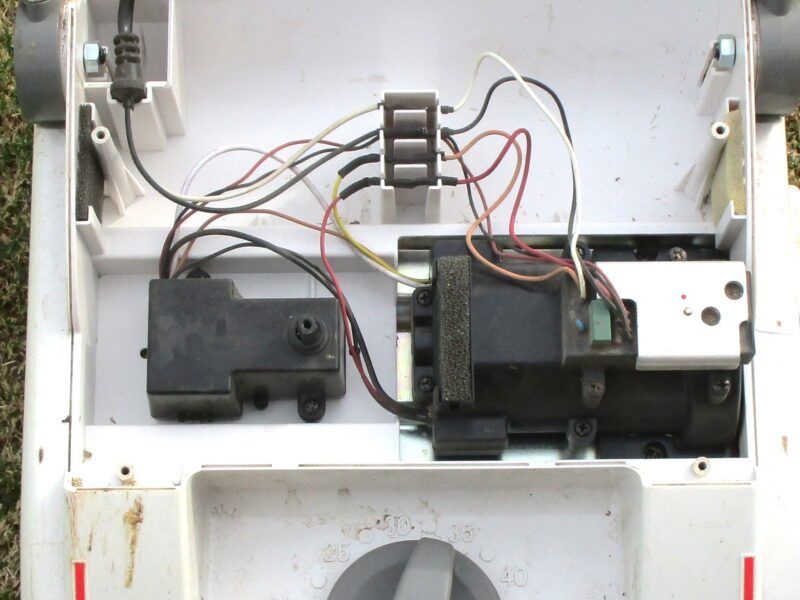

おじさん(筆者)の失敗例・注意点も含めて、写真で紹介します。

全部で8本のネジを外せば、京セラ(旧リョービ)の芝刈り機 LMシリーズの上カバーを取り外す事が出来ます。

説明するうえで便宜上①②⓷と番号をつけました。

ネジを取り外す順番は、どこから外しても問題ありません。

①から、注意点等を説明します。

①切り替えスイッチの取り外しかた

カバーを開き、切り替えスイッチの中心部の取り付けネジを外します。

*注意! 切り替えスイッチを取り外すときにスプリングと鋼球が飛び出す可能性があります。

本体の丸い穴にスプリング(バネ)と鋼球が組み込まれていて、切り替えスイッチ裏側の丸い溝に鋼球がはまりこむ事によって、

芝刈り ⇔ 刃研ぎ に切り替えた時にカチッと止まるようになっています。

おじさん(筆者)は、過去何回かの分解掃除の時にこの部分のスプリングを無くしてしまいました。

しかし、実際はほとんど不便を感じていません。

切り替えレバーの固定は、レバー部の鋼球で固定するだけでなく、スイッチ本体内にも固定機能が備わっているようです。

切り替えスイッチ部分のスプリングと鋼球が無くても、切り替えは問題無く行えますし、作業中に(意図しない時に)勝手に切り替わってしまう様な事は、今のところ起こっていません。

しかし、本来あるべき部品が無いのは問題だ。と、思いますので、注意して取り外すようにしましょう。

②運転スイッチケーブルの固定部分のネジの取り外しかた

運転スイッチのケーブルが、芝刈り機上部カバーに固定されていますので、固定部のネジを外します。

*注意!:この部分のケーブルクリップとネジは、写真のような状態で運転スイッチケーブルに取り付いた状態のままだと、いつの間にかどこかへ行って無くしてしまう可能性大です。

・ケーブルクリップと取り付けネジを完全に外して他の場所に一時保管するか、

・ケーブルから外した後、ケーブルクリップとネジだけを元々付いていた場所(草刈り機の上部カバー部)に取り付けておきましょう。

③本体上部カバーを本体に固定している6本のネジの取り外しかた

この6本のネジは、特に注意点も無くただ外せばよいだけです。

あえて、注意点を上げると、芝生の上などで分解した場合、外したネジがどこかへ行ってしまい、探すのに大変苦労する場合があります。(無駄な時間です)

外したネジを無くさない為には、マグネット皿を使用すると便利です。

ネジが磁力でマグネット皿に引き付けられているので、誤ってマグネット皿をひっくり返してしまってもネジを紛失する失敗は少なくなります。

この写真で使っているマグネット皿は、ダイソーで¥110で購入した物です。

便利な商品なので、追加購入をしようと思ったのですが、2025年5月現在では、ダイソーでの販売は無くなってしまったようです(店員さんに確認を取りました)

芝刈り機 上部カバーの取り外し

今まで説明した、合計8本のネジを取り外すと、芝刈り機上部のカバーを取り外す事が出来ます。

8本のネジを取り外した後、芝刈り機の上部カバーを真上に引き抜けば、カバーの取り外しができます。

京セラ(旧リョービ)の芝刈り機 LMシリーズの内部清掃

この芝刈り機を購入したのが、平成29年7月(西暦2017年)

初めて内部掃除を行った2020年3月の画像です。

本体両脇・ハンドル取り付け部の前方に空気取り入れ口にフィルターが付いており、

モーターの横にもフィルターが付いているのですが、

モーター横のフィルター部は、ホコリで目詰まりしている。というレベルをはるかに超えて、フィルターの大きさと同じくらいの量のホコリで覆われていました。

本体両脇から外気を取り込み、モーター部を冷やして、本体下側に排気する構造のようです。

これでは、まともにモーターの冷却が出来なくなっていて当然です。

フィルターを引き抜いてしっかりと綺麗にして、組付けます。

(本体空気取り入れ口、向かって右側のフィルターはいつの間にか無くしてしまったので、適当なスポンジを組み込んでおきました)

これだけ綺麗にすれば冷却用の空気の流れがだいぶ変わってくるはずです。

京セラ(旧リョービ)の芝刈り機 LMシリーズの上部カバー取り付け

組みつけは、取り外しの逆の手順で行えば良いだけですが、少しだけ助言を述べます。

①取り付けネジの締めすぎに注意!

金属のネジを取り付ける相手は樹脂のネジ穴です。

力任せに締め込みすぎると、簡単にネジ穴が壊れてしまいます。

ある程度、しっかりと取り付いたな。と思えるところで締め込みは止めておきましょう。

②芝刈り・刃研磨の切り替えレバー取り付け方法

レバー取り付け部 横の穴にスプリングを差し込み、スプリングの上に鋼球をそっと載せます。

この段階では、スプリングの端と鋼球は穴から飛び出た状態です。

切り替えれレバーの取り付け角度を本体部の軸に合わせて真上からそっと差し込み、ネジ止めします。(レバー組み込み時に鋼球が落ちてしまった場合はやり直しです)

京セラ(旧リョービ)の芝刈り機 LMシリーズの内部清掃後の試運転

取り外した各部品で、あまってしまっている物はないか?

ネジはきちんと取り付けられているか? を確認後、電源コードを差し込んで試運転/試し刈りを行って見て下さい。

今までの、すぐブレーカーが落ちて使えなくなってしまった状態はなんだったの⁉

というくらい調子よく働いてくれるはずです。

「京セラ(旧リョービ)の芝刈り機はすぐ壊れる」などと言って、芝刈り機を買い替える前に、きちんと自分で整備してみると、

「この子(京セラ(旧リョービ)の芝刈り機)使える子だ!」と、考えが全く変わってくると思います。

基本は、刃研ぎと刃合わせですが、長く使い続ける為には(自己責任で)きちんと整備してあげる事も大事です。

きちんと整備する事で、長年使い続ける事が出来ます。

(少し話がズレます。別記事で紹介していますが、我が家の刈払機(草刈り機)は、50年以上現役でつかい続けています)

芝刈り機も、刈払い機(草刈り機)も、刃は消耗品です。

刃の交換の目安としては、研磨による摩耗で固定刃の立ち上がり部が短くなってしまった時点です。

芝刈り機などの機械は使い方と手入れのしかたを知っているか、知らずに使ってほっぽらかしにしているかで性能も寿命もだいぶ変わってきます。

せっかく手に入れた機械(芝刈り機)です。きちんと整備をして大事に使ってあげて下さい。

以上、

コメント