久しぶりにナイフ弄りをしたくなり、オピネルのナイフを日本刀風に仕上げてみました。

新旧比較

個人的にサイズは NO.9 が一番使いやすいと思っているのですが、

どうやらNO.08 のサイズが一番人気らしいので試しに購入しました。

上が今回購入した NO.08

下が30年位前に購入し、使っていた NO.9 (黒染め加工済み)

両方共 刃の材質はハイカーボンスチール(日本語で高炭素鋼)製です。

ロゴ・刻印の違い

- メーカーロゴマークは変わっていませんが刃に刻印されたロゴマークの向きが変わっています。

- 刃の刻印文字は 旧型 OPINEL FRANCE

現行 OPINEL CARBONE となっています。 - ハンドル部の印刷もだいぶ変わっています。

この部分も旧型は刃の材質は書いてありませんが、現行品はCarboneと書いてあります。

ちなみに

30年位前はキャンプブームもあり、オピネルのナイフは

ちょっとしたアウトドア製品を売っている店であればかなりの確率で各サイズが並べて置いてあり

手軽に持ち比べて大きさの確認をする事が出来ました。

箱どころか袋にも入っておらず自分に合った握りの感覚を確かめられたのは大きな利点でした。

(30年位前はステンレス製の物はあったのでしょうか?見た覚えがありません。価格が高くて目に入らなかっただけかもしれませんが・・・)

セーフティーリング(ビロブロックと言うらしい)

一番の進化はセーフティーリングの変更ですね

古いオピネルは刃を開いた時のみロックができる物でした。

開いたときにロックできれば問題無いと思う方もいるかと思いますが、

実はこれが大問題で

30年位前の話ですが

使い込んでハンドルと刃の隙間がなじみ・乾燥している時

ハンドルと刃の隙間が緩くなっている状態で、アウトドア用のゆったりとしたポケットに入れておくと刃が少し開いてしまい、迂闊にポケットに手を突っ込むと危ない目に合う という危険性を持っていました。

現在販売されているものは刃を出した状態に加え閉じた状態でもロックが出来る様に改善されています。

構造も簡単なものですが、その手があったか!と 今更ながら思っています。

30年前に思い付いていたら自分で改良・追加工していたと思います。

もう一点、

古いオピネルは刃を開いた時のロックはリングをどちらに回してもロック出来る様になっていましたが、今の物は片方向だけになっています。

セーフティリングの刻印も変わっています。

サイズ表示が 古いものは No9 となっていますが、

新しいものは No08 と呼びが二桁に変わっているようです。

柄(ハンドル・グリップ)の色は

柄の色を比べてみると大分違いますが、これは多分経年変化によるものだと思います。

Amazonプライム無料体験で送料無料・お届け日指定。

黒染め(黒錆加工)方法

加工できるのはカーボンスチール(日本語で言う炭素鋼)製の物です。

ステンレス製の物は基本的に錆びにくいので黒染めは出来ません。

(ステンレスが決して錆びない訳では無いので何らかの方法があるかもしれません。)

表面下処理

この項目は実用目的の黒染め(黒錆加工)→赤錆防止の場合は必要ありません。

見た目重視の黒染め(黒錆)の場合はしっかりと処理しましょう

オピネルのナイフは刃に対して直角方向に、製造工程で出来たと思われる線が入っています。

黒錆加工をするとこの線が目立って見えるようになります。

今回は見た目重視の為、耐水ペーパーで水研ぎしてこの線が無くなるまで表面の凹凸をなくしました。

・耐水ペーパーとは 紙やすりの耐水性が有る物です。

・水研ぎとは 耐水ペーパーで水をつけた状態で作業する事です。

(細かいことを言うと、刃の側面は多少凸凹があった方がキュウリなどの水気の多いものを切った時、刃の側面への張り付きを軽減できそうな気はします。)

刃を研ぐ

オピネルのハイカーボンスチール製の物は購入時の状態でもそこそこ切れるのですが、きちんと研いでやる事により一層切れ味が向上します。

刃を研ぐ前に根元部分にヤスリで溝をつけます。

理由

このナイフはセーフティーリングぎりぎりまで刃がある為刃の根元部分は研ぎにくい形です。

又、根元まで研いだ場合

使い込んで何回も研ぎ直しをしていると刃が減ってきてセーフティーリングで止める事が出来なくなりますので、根元を研がないように先に溝を付けておきます。

砥石で研いで刃の成型と刃付けを行います。

このナイフは個体差かもしれませんが、刃が直線ではなく微妙なカーブを描いていました。

このカーブもかっこいいのですが、砥石でカーブを研げない事と日本刀風にしたい事もあって刃が直線になるまで研ぎました。

溝の両側を見ると結構段差が出るまで研いだことが解ると思います。

脱脂・クリーニング

刃の脱脂はとても重要な点です。

ここでしっかり脱脂しないと綺麗な黒染め(黒錆処理)とならず、ムラが出てしまいます。

今回は食器用洗剤で表面を洗い、しっかりと洗剤を洗い流しました。

マスキング

今回は刃の先端部分は黒染め(黒錆処理)しないので、セロハンテープでマスキングをします。

黒染め(黒錆処理)したくない部分にセロハンテープを張り付けます。

今回は日本刀風にしたいのでセロハンテープの端面を爪で押して波型にしました。

(写真はありません)

黒染め(黒錆加工)工程

ここで刃の根元まで黒染め(黒錆加工)する為にナイフを分解する方法もありますが、

あまり意味が無いので、分解しないでそのまま黒染め(黒錆加工)液に浸けます。

黒染め(黒錆加工)用の液は濃く煮出した紅茶と酢を混ぜ合わせます。

紅茶8 対 酢2 ~ 紅茶7 対 酢3 くらいの割合で適当に混ぜ合わせればOKです。

ここで大切なのは濃い紅茶を作る事です。

液につけてしばらくすると小さな泡が出てきます。(何らかの化学変化をしているようです)

刃の根元まで処理したいのでセーフティーリングのところまで液につけ2時間程待ちます。

セーフティーリングはメッキ処理されている?為 黒錆にはなりません。

2時間後 引き上げてみると綺麗に染まっています。

セロハンテープを剥がし軽く水洗いして乾燥させれば完成です。

実は今回最後の工程で失敗をしてしまいました。

黒染め(黒錆処理)液から取り出した後、優しく水洗いし (ここまでは問題なし)

布で水気をふき取るために強く挟んで拭いたところ、せっかく付いた黒染め(黒錆処理)の表面が取れて布についてきました。

時間に余裕のある場合は液から取り出した後そのまま数日間置いて、表面が落ち着くまで待った方が良いかもしれません。

今回はこれで完成としますが、もっと日本刀風に加工するとすれば

- 切先の成型

- 柄を真っ直ぐな直線に加工し

- 柄に太い糸(細い紐)を巻き付けるように張り付ける

等が考えられます。

鍔をつけるところまでやってしまうと持ち運びの時に邪魔になりそうですね。

ハンドルのブレード取り付け部のやすり掛けはやってはいけない

オピネルの入手後の手入れとして、

木柄が水を吸って膨張しブレードの出し入れが固くなる事の対応策で、

柄のブレード取り付け部にヤスリをかける ということを聞きますが、これはやる必要が無い というか やってはいけない部類の加工だと思っています。

やってはいけない は 言い過ぎかもしれませんが、おじさんはブレード取り付け部のヤスリ掛けはお勧めできません。

理由

- わざわざ隙間を大きくしなくても使い込んで木柄が吸湿・乾燥を繰り返す事で丁度良い隙間に仕上がってきます。

- 刃と柄の隙間が多すぎるとロックをかけても刃がグラグラして危険な物になる可能性があります。

- 新旧比較のセーフティリングの欄にも書いたのですが、

(個人的な思い込みで)古いオピネルを使っていた時の記憶が残っており、持ち運びの時に勝手に刃が開いてしまうのが怖い為 という事もあります。

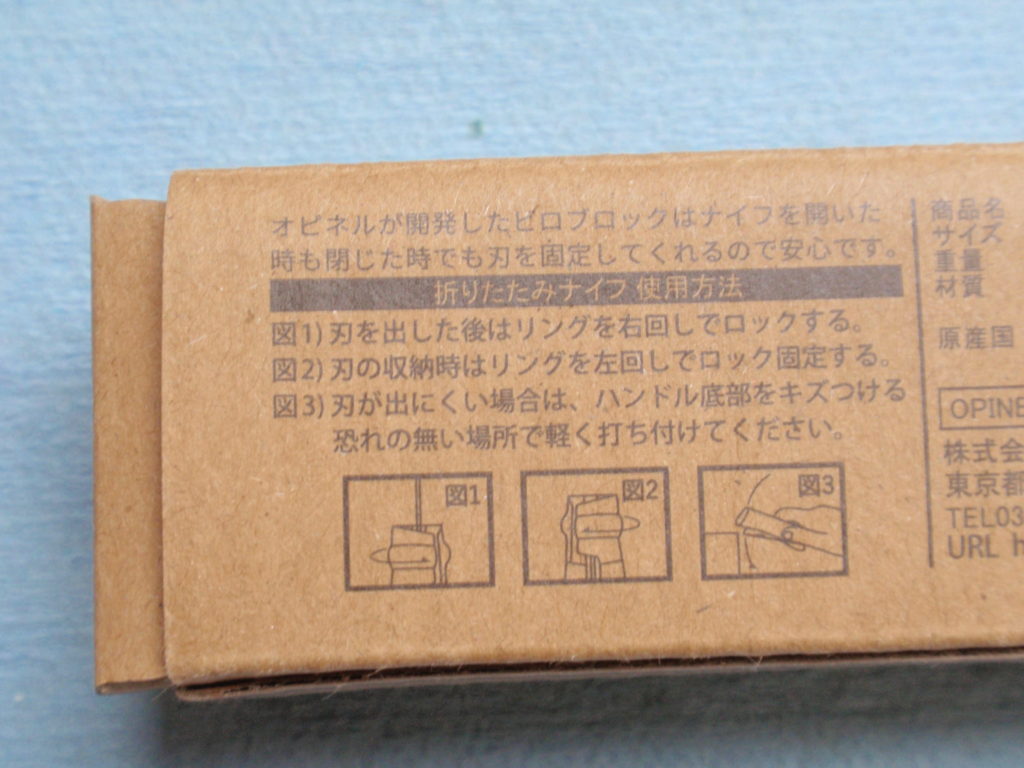

刃を出しにくい時の対処方法

木柄は吸湿膨張で隙間が狭くなるものです。

柄が濡れた時は刃の出し入れが固くなるのは当たり前のこととして受け入れましょう。

いやいや、キャンプで使いたい時に刃が開かなければ意味がないでしょ?

雨でも降っていたらどうするの

メーカのホームページで説明があります

オピネルのホームページやナイフが入っていた箱に説明書きがあります。

刃を開きにくいときは

- ロックリングを開放し

- 開口部を下にして

- ロックハンドル付近を持ち

- 柄のお尻部分を固いものに打ち付けます

この動作で刃先が出てきますのでけがをしないように気を付けながら刃先を引っ張り出す事が出来ます。

黒錆? おじさんの独り言・屁理屈

ところで この表面処理は本当に黒錆なのでしょうか?

表面処理されていない鉄のフライパン等は購入後に最初の作業として

色が変わるまで空焚き加熱して表面を酸化させます。

これは加熱・酸化という工程なので黒錆になっていると思うのですが、

今回の処理はどうなのでしょう?

酸化というのは酸素と結びつく事と理解しています。が

酢は強酸性だと思うのですが酸性の酸の字は酸素と関係あるのでしょうか?

(酢は酸素と関係あるのでしょうか?)

少し調べてみましたが何か難しい事が書いてあり、よく解りません。

素人にもわかる説明がないか探しています。

Amazonプライム無料体験で送料無料・お届け日指定。

追記 上記の加工方法は表面にタンニン鉄を生成させた物の様です。

コメント欄で、ささき様から黒錆についての詳しいページを紹介して頂きました。

上記の方法で鉄の表面を黒化させたものは、紅茶の成分であるタンニンと鉄が結合した物で、タンニン鉄と呼ばれるものであり、厳密には黒錆とは異なる物の様です。

但し、諸条件によっては黒錆化する可能性も否定は出来ない様ですが、趣味の範囲で作った物をわざわざ、○○分析センター等で解析してもらうつもりも有りません。

タンニン鉄の場合表面の数ミクロンが変質しているだけな様なのでキャンプ等で実用品として使用する場合は定期的なメンテナンス(再処理)が必要になってきそうです。

以上、

コメント

黒錆とは別の物のようです。

このサイトに書かれてあります。

https://www.toishi.info/metal/koucha.html

コメントと、詳しい情報提供ありがとうございます。

そうですよね!黒錆って製鉄時に自然冷却した場合に表面が化学変化を起こして、俗に言う黒皮が出来るという認識でいました。

持論が合っていたことが解り、何か・嬉しいです。